Laura Plantation

Laura Plantation est l'une des rares plantations de Louisiane à avoir survécu à travers les décennies. Elle doit sa singularité au fait que c'était une plantation créée et gérée par quatre générations d'une famille créole (des descendants immigrés blancs, francophones et catholiques) et, qui plus est, menée d'une main de maître par, presque exclusivement, des femmes.

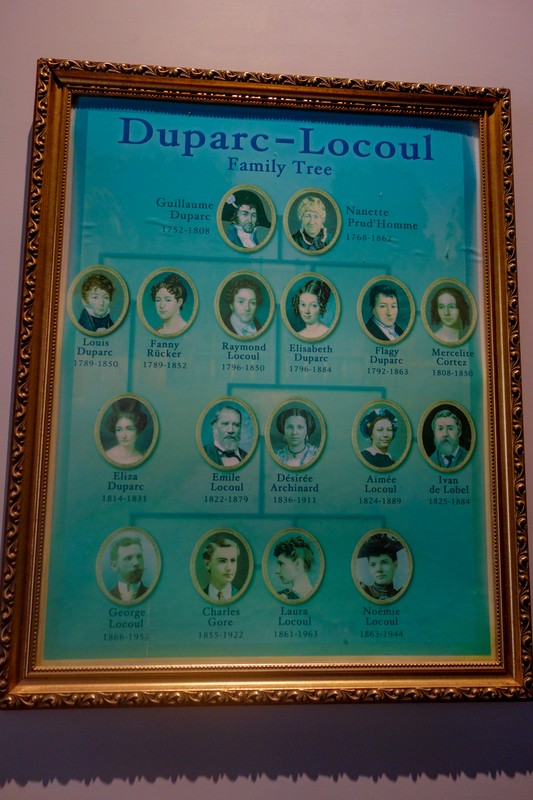

La visite de Laura Plantation retrace le destin extraordinaire de quatre générations d'une famille créole, les Duparc-Locoul, tout au long du 19ème siècle. Le récit de cette visite guidée exceptionnelle et unique puise largement dans les mémoires de Laura Locoul, la dernière héritière de la plantation, et vous livrera une multitude d'anecdotes surprenantes, mais aussi d'histoires plus tristes et cruelles...

Cette entreprise, comme quelques autres, a donné lieu à un mélange unique de cultures européennes, africaines et amérindiennes qui s'inscrit dans la culture créole distinctive qui s'est épanouie dans la région, avant et après que la Louisiane ne fasse partie des États-Unis.

Aujourd'hui, Laura Plantation offre un rare aperçu de cette culture non anglo-saxonne. Les styles architecturaux, les traditions familiales et la vie sociale et politique des créoles sont ici mis en valeur grâce à des recherches et une documentation approfondies. Les visiteurs peuvent explorer la plantation et en apprendre davantage sur son passé, y compris les histoires des esclaves qui y ont travaillé et les défis auxquels ils ont été confrontés.

Laura Plantation est aujourd'hui un héritage vivant dédié à la culture créole et un témoignage poignant de l'histoire de l'esclavage aux États-Unis, et constitue une étape presque incontournable lors de votre voyage en Louisiane.

Histoire

L'histoire de Laura Plantation débute bien avant l'arrivée des colons européens dans la région, à la fin des années 1700. Le site, situé sur un terrain élevé le long du Mississippi, était alors occupé par les Indiens Acolapissa, qui avaient érigé un grand village, appelé "Tabiscanja", ce qui signifie "longue vue sur la rivière".

Malgré l'arrivée des colons, les Indiens continuèrent à vivre en marge du site pendant encore plus d'un siècle. Le dernier Acolapissa vécu sur la partie arrière de la plantation jusqu'en 1915.

En 1785, quatre familles acadiennes se réfugient dans la région et viennent s'installer sur le site.

19 ans plus tard, Guillaume Duparc, un vétéran de la marine française, qui a notamment combattu aux côtés des Américains lors de la Révolution américaine, rachète les terres aux familles acadiennes pour y installer une plantation.

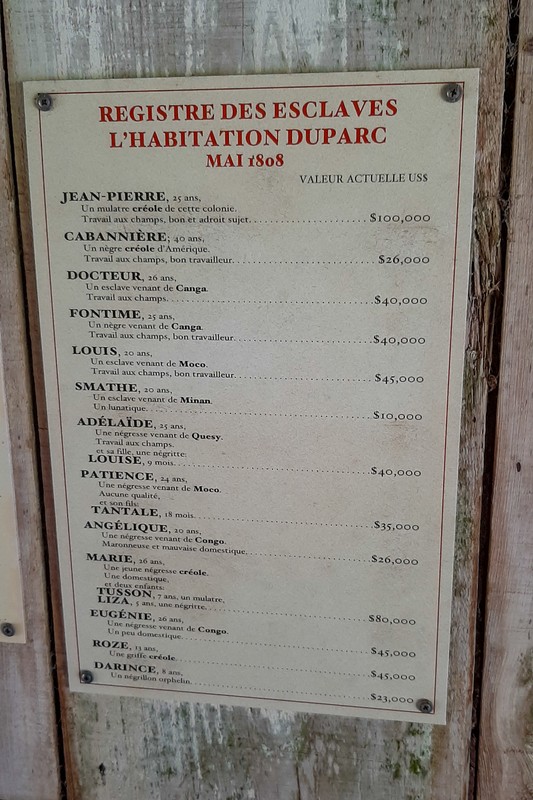

Il achète dans la foulée d'autres parcelles adjacentes, et se retrouve alors à la tête d'une propriété de près de 5000 hectares. En 1804, avec seulement 17 esclaves d'Afrique de l'Ouest, il commence à défricher la terre, à construire une maison pour sa famille et à cultiver la canne à sucre.

Il faudra 11 mois pour construire la maison principale, qui est achevée en 1805. Elle a été essentiellement préfabriquée : les poteaux et les poutres de sa structure sont en cyprès et ont été découpés et préparés hors du site, puis transportés et assemblés sur place.

Lors de votre visite, dans le sous-sol, vous pourrez d'ailleurs voir des marques en chiffres romains utilisées par les constructeurs pour faire correspondre les poutres et les jointures.

À ses débuts, la plantation, qui s'appelle alors Habitation Duparc, produit et exporte principalement de la canne à sucre, mais aussi de l'indigo, du riz, des noix de pécan et du coton.

En 1808, la résidence comprenait 10 bâtiments importants, dont des logements pour les esclaves, une grange, des entrepôts et un petit moulin à sucre.

Guillaume Duparc meurt subitement en 1808, et laisse sa femme Nanette Prud'homme, âgée de 41 ans, une créole française blanche issue d'une riche et grande famille de Natchitoches, gérer la plantation, avec ses trois enfants : deux fils, Louis et Flagy, et une fille, Élisabeth.

Un créole désigne tout enfant d'un immigrant, né en Louisiane avant le rachat de celle-ci par les Américains en 1803, ainsi que tous ses descendants. Cela désigne aussi bien les personnes d'origine européenne ou africaine, généralement catholiques, et qui parlent français, espagnol ou créole.

Cette identité transcende la race ou la couleur. Peu importe qu'une personne soit noire, blanche ou métisse, elle est toujours considérée comme créole. Le terme englobe également les descendants des exilés acadiens (connus aujourd'hui en anglais sous le nom de "Cajuns").

Sous la gestion de Nanette, la plantation des Duparc devient l'une des plus grosses et profitables plantations de la région. Le sucre est bien évidemment la principale source de revenus, mais Nanette n'hésite pas à diversifier les activités de l'exploitation : bois de construction, élevage de bétail...

La plantation devient un village autonome avec une sucrerie, une laiterie, une forge, des fumoirs, des granges, des petites maisons pour les commandeurs et contremaîtres, et 64 cabanes pour les esclaves.

Les fils de Nanette, Louis et Flagy, ne sont pas spécialement intéressés par la gestion de l'exploitation.

Louis préfère s'occuper de la promotion de la plantation à la Nouvelle-Orléans, où il aime donner des fêtes somptueuses et profiter de la vie mondaine.

Flagy, lui, n'est vraiment pas intéressé par la direction de la plantation. C'est donc à Élisabeth qu'il reviendra de gérer la plantation le moment venu.

En raison de l'intrusion des Américains dans le système des plantations de sucre créoles de l'époque, les Duparc craignent que la plantation ne leurs soit retirée. Une société est donc créée en 1829, appelée Duparc Frères et Locoul Sugar Company, et Louis, Flagy et Élisabeth sont nommés membres du conseil d'administration.

À l'âge de 26 ans, Élisabeth rencontre et épouse un Français, Raymond Locoul, riche viticulteur bordelais.

Elle et son mari ont toujours eu l'intention de s'installer en France, mais lorsque sa mère se retire de l'exploitation de la plantation en 1829, Élisabeth, alors âgée de 33 ans, prend les rênes.

Nanette, ne souhaitant pas s'installer à La Nouvelle-Orléans, reste sur la plantation jusqu'à sa mort, en 1862, logeant dans la Maison de Reprise.

Avec Élisabeth et Raymond à la barre, la plantation Duparc devient le plus grand importateur de vin de Louisiane (en partie grâce aux relations de son mari). La plantation continue également à produire du sucre et diverses autres cultures.

Élisabeth et Raymond Locoul auront deux enfants : Émile, né en 1822, et Aimée, née en 1824.

À la mort de Raymond en 1850, emporté par une épidémie de choléra, c'est Élisabeth qui reprend seule l'exploitation.

Après avoir fait des études militaires en France, Émile veut devenir avocat. Mais il abandonne ce projet pour sa mère, qui souhaite qu'il reprenne la plantation. Il revient alors au pays et épouse une cousine, Désirée Archinard. Ils auront 3 enfants, dont George, Noémie et Laura, leur premier enfant, et qui donnera son nom actuel à la propriété.

Lors de la Guerre de Sécession (1861-1865), Émile s'engage dans l'armée confédérée, comme beaucoup de colons qui souhaitaient défendre leur mode de vie et maintenir l'esclavage.

Des canonnières de l'armée de l'Union remontent le Mississippi et bombardent la plantation. Désirée réussit à s'enfuir avec Laura, alors bébé. La maison principale est grandement endommagée.

Environ 186 esclaves travaillent sur la plantation au moment de la Guerre de Sécession.

La propriété compte environ 70 petites cabanes, chacune occupée par deux familles d'esclaves, qui partagent une double cheminée centrale. Chaque cabane dispose d'un potager et d'un poulailler.

La plantation fait l'objet de raids de la part des troupes de l'Union et des esclaves pendant la guerre, et du bétail, des récoltes, des équipements et des fournitures sont régulièrement volés. Des clôtures sont également arrachées pour servir de bois de chauffage.

En 1865, à la fin de la guerre civile, les anciens esclaves, pourtant libres, ne partent pas, mais continuent à travailler sur la plantation. Comme dans toutes les plantations du Sud, ils sont désormais payés pour leur travail et reçoivent en théorie un salaire, mais celui-ci est amputé du loyer de leur cabane et des achats de nourriture et de fournitures au General Store de la plantation... Bref, ils ne touchent pas un dollar, l'argent qu'ils gagnent revenant malicieusement dans les caisses de la plantation...

Sans éducation, ne sachant ni lire, ni écrire et rarement parler anglais, difficile pour eux de quitter la plantation, trouver un autre travail et refaire leur vie ailleurs.

Finalement, la guerre est passée par là et rien n'a véritablement changé...

En 1872, Elisabeth se retire de la gestion de la plantation et partage la propriété entre son fils et sa fille, Émilemile et Aimée.

Le frère et la sœur ne s'entendent pas et se querellent concernant la gestion de la plantation, d'autant plus qu'Émile n'a aucun endroit où traiter son sucre. Finalement, en 1873, il construit sa propre sucrerie sur la propriété, et lui donne le nom que l'on connaît maintenant : Laura Plantation.

Émile rêve toujours de devenir avocat, et pour se faire, c'est sa femme Désirée qui reprend la gestion de Laura Plantation.

À la mort d'Émile en 1879, Laura, qui n'a alors que 18 ans, prend la relève pour aider sa mère.

Malheureusement, les temps changent et, à la fin du 19ème siècle, la production de sucre n'est plus aussi lucrative que par le passé.

En 1891, la plantation n'est plus rentable et elle est vendue à la famille Waguespack, à condition que le nom ne soit jamais changé. Laura se marie à Charles Gore la même année et ils déménagent à St. Louis dans le Missouri. Elle passe une partie de sa vie à écrire ses mémoires, Mémoires de la vieille plantation familiale, avant de mourir en 1963.

La famille Waguespack poursuit la production de canne à sucre, ainsi que les autres activités agricoles. Au fil du temps, cependant, de nombreux bâtiments tombent en ruine. En 1981, la maison principale est habitée par quatre sœurs âgées et célibataires, incapables d'entretenir la maison et les jardins. La famille décide de vendre la propriété à un consortium d'investisseurs qui prévoyait de démolir le site et de construire un pont sur le fleuve Mississippi.

Mais la découverte d'une faille géologique sous-jacente ruine leurs perspectives et le projet échoue. La maison principale reste alors inoccupée et les bâtiments et les terrains sont laissés à l'abandon.

Après que la propriété et les terres aient été rachetées aux enchères par la St. James Sugar Cooperative en 1992, la maison principale, ses jardins et les dépendances sont acquis par Norman et Sand Marmillion, via la Laura Plantation Company, LLC en 1993, dans le but de restaurer le site et de l'ouvrir au public.

Situation

Laura Plantation se situe à une cinquantaine de miles à l'Ouest de La Nouvelle-Orléans, sur la rive Sud (West Bank) du Mississippi. Voir le plan de situation de Laura Plantation.

Si vous venez par vos propres moyens, en provenance de La Nouvelle-Orléans, il faut emprunter l'Interstate 310, puis prendre la route LA3127 qui longe le Mississippi par le Sud. Arrivé à Vacherie, prenez la LA20, en direction du Nord pour rejoindre la LA18, qui suit les rives du fleuve. L'entrée de la plantation se trouve à 500 mètres le long de cette route, en direction de l'Est. La maison principale est visible de la route.

Un autre accès est possible via la rive Nord du Mississippi, en empruntant l'Interstate 10, puis la route LA641 qui traverse le fleuve et rejoint la route LA18.

L'adresse exacte de Laura Plantation est 2247 LA18, Vacherie (30.008830, -90.725378).

Sur place, vous trouverez un grand parking gratuit pour garer votre véhicule.

Temps de visite

La visite de Laura Plantation se fait obligatoirement guidée. Vous pouvez réserver votre visite à l'avance, sur Internet, ou vous présenter sur place le jour-même (attention tout de même, c'est une visite très demandée, il se pourrait que tous les groupes soient complets à votre arrivée).

Si vous séjournez à La Nouvelle-Orléans et que vous n'avez pas de voiture, sachez que plusieurs tour-operators proposent des visites au départ de la ville, parfois couplées à la visite d'une autre plantation ou à un Swamp Tour.

Le gros avantage de Laura Plantation pour les francophones par rapport aux autres Plantation Tours de la région est qu'il est possible d'opter pour une visite guidée en français et ainsi profiter pleinement des explications de votre guide, qui se fera un plaisir de vous retracer l'historique des lieux et vous présenter les conditions de vie et de travail à l'époque.

La visite de Laura Plantation se fait à pied (il y a une quinzaine de marches à monter/descendre pour visiter la maison principale), par groupe d'une vingtaine de personnes, et dure environ 2 heures.

Vous découvrirez d'abord la maison principale (sous-sol et pièces de vie), puis les jardins, le potager, et enfin les cabanes où vivaient tant bien que mal les esclaves.

Comptez 30$ pour un adulte, 20$ pour un enfant de plus de 13 ans et 12$ pour les plus jeunes.

Les visites se font toute l'année, sauf les jours fériés.

Pour les visites en anglais, les plus nombreuses, la première commence à 10h. Elles s'enchaînent ensuite toutes les 40 minutes, avec une dernière visite à 15h20.

Il n'y a que 3 visites en français chaque jour : 11h, 13h et 15h.

Le site dispose d'un grand Visitor Center, qui est le point de départ des visites guidées, et qui propose une belle boutique avec de nombreux produits locaux à la vente, ainsi que des souvenirs liés à Laura Plantation.

À voir, à faire

Visualisez l'ensemble des points d'intérêt présentés ci-dessous sur cette carte.

Laura Plantation

La visite de Laura Plantation commence au Visitor Center, où vous retrouverez votre guide. Si chaque visite respecte les mêmes lieux de passage, l'expérience finale dépend pour beaucoup de votre guide, qui prendra le temps de s'attarder sur tel ou tel point, et sur les petites anecdotes qu'il partagera avec vous, dont beaucoup sont issues du livre de Laura Locoul, Mémoires de la vieille plantation familiale, et de documents provenant des archives américaines et françaises.

Après quelques mots de présentation, votre guide vous amènera rejoindre la maison principale de Laura Plantation, qui fût la demeure des multiples familles qui se sont succédé à la tête de l'entreprise.

La maison principale, ou Big House, a été construite en 1805 dans le style Créole, et est entourée de grands et magnifiques chênes. Afin de protéger les pièces de vie des inondations du Mississippi, la maison est surélevée. Par conséquent, le sous-sol est de plain-pied, et il faut monter 15 marches pour atteindre de l'étage principal de la demeure.

La maison, conçue en cyprès, bois imputrescible, arbore une superbe architecture créole, avec des façades et des moulures aux couleurs pastel (jaune, vert, bleu...), qui tranche nettement avec l'architecture des autres plantations que compte la région, plutôt contruites dans le style Antebellum et Greek Revival.

La maison n'était pas occupée toute l'année par la famille Duparc-Locoul. Les propriétaires étaient surtout présents durant l'été et l'automne, lors des étapes les plus importantes de la culture de la canne à sucre.

En hiver, la famille passait le plus clair de leur temps dans leur demeure située à La Nouvelle-Orléans, dans le French Quarter, où on côtoyait les élites à l'occasion de grands repas et de somptueuses fêtes organisés par l'aristocratie locale. La gestion quotidienne de la plantation était alors laissée aux contre-maîtres.

Le Mississippi se trouve à environ 600 mètres à vol d'oiseau en face de la maison (le fleuve est de nos jours impossible à voir, masqué par une digue construite le long de la route LA18).

À l'époque, un grand verger de pacaniers s'étendait entre la maison et le fleuve, percé d'une grande allée qui permettait de rejoindre les rives du Mississippi et une jetée en bois autorisant l'accostage de bateaux de toutes tailles.

La visite permet d'explorer en premier lieu le sous-sol, qui était un lieu de stockage, et d'observer les épaisses colonnes en briques qui soutiennent la structure de la maison. Ces colonnes, hautes de 2.5 mètres, protègent l'habitation des crues et inondations du fleuve Mississippi tout proche.

Après le sous-sol, vous passerez à l'étage de la maison, accessible en montant une quinzaine de marches.

Vous découvrirez alors les nombreuses pièces que compte la maison : pièces de vie, bureaux, salons, chambres...

L'intérieur est richement décoré avec de nombreux objets d'époque, des tableaux de famille et du mobilier authentique datant du 19ème siècle.

Votre guide profitera de cette visite pour vous présenter les principaux acteurs qui se sont succédés dans cette plantation durant près d'un siècle, de Guillaume Duparc jusqu'à Laura Locoul.

Les murs de la demeure renferment de nombreux secrets de famille, de tristes anecdotes et des histoires terrifiantes, portant notamment sur les relations qu'entretenaient les propriétaires et leurs esclaves.

Parmi les révélations les plus intéressantes, citons l'histoire de Flagy Duparc, et des enfants qu'il a engendrés avec deux esclaves créoles, Mélanie et Henriette Jean-Pierre. Il ne les a bien évidemment jamais reconnus et ils ne bénéficièrent d'aucun traitement de faveur.

Aujourd'hui, les descendants des trois enfants de Henriette Jean-Pierre et Flagy Duparc, qui s'appelaient Clémence, Lucien et Bernard Dupard (il n'est pas rare de trouver des changements mineurs dans l'orthographe des noms de famille des enfants issus de relation entre des hommes blancs libres et des femmes de couleur asservies, ce qui dénote souvent un lien de sang, tout en indiquant en même temps que les enfants ne sont pas légalement reconnus par le père), sont les seuls descendants directs de la famille Duparc qui subsistent en Amérique du Nord.

La visite se poursuit ensuite à l'extérieur, avec une promenade au milieu du potager et des jardins de la propriété, où l'on retrouve d'autres petites habitations et cabanons. Elle se termine avec la découverte d'authentiques cabanes d'esclaves construites dans les années 1840.

Chaque cabane d'esclaves abritait deux familles, qui partageaient la même cheminée, un petit potager et un poulailler qui permettait aux esclaves de compléter les repas fournis par leurs maîtres.

Entre le début du 19ème siècle et 1860, des centaines d'esclaves naîtront et mourront, seront achetés et vendus dans Laura Plantation.

La culture de la canne à sucre était une activité qui nécessitait une main d'œuvre importante et qui s'étalait sur toute l'année.

Les esclaves plantaient la canne à sucre en Janvier et Février. Le printemps et le début de l'été étaient consacrés au désherbage.

À la fin de l'été et à l'automne, l'ensemble de la plantation se préparait à l'étape la plus ardue du cycle annuel, la saison de la récolte et du broyage, au cours de laquelle la canne à sucre brute était transformée en sucre granulé ou en mélasse avant que le premier gel ne détruise la totalité de la récolte.

De la mi-Octobre à Décembre, des esclaves travaillaient jour et nuit pour couper la canne, l'introduire dans les moulins et faire bouillir le jus de sucre extrait dans d'énormes marmites. Une fois cristallisé, le sucre était emballé dans de gros tonneaux en bois appelés "hogheads", contenant chacun plus de 500 kilogrammes de sucre, pour être transporté jusqu'à La Nouvelle-Orléans. Le cycle recommençait alors l'année suivante.

En plus du travail de la canne à sucre, les esclaves devaient entretenir les canaux de drainage et les digues, débroussailler, épandre des engrais, couper et transporter du bois, réparer les routes, récolter le foin pour le bétail, cultiver leurs propres denrées alimentaires...

La culture de la canne à sucre était rude. Les accidents du travail étaient fréquents, notamment des blessures graves à cause des long couteaux servant à couper la canne à sucre, ou des brûlures lors de l'extraction du jus de canne.

Les conditions étaient si difficiles que, alors que les plantations de coton et de tabac connaissaient une croissance démographique positive, le taux de mortalité dépassait le taux de natalité dans les plantations sucrières de Louisiane. Les femmes asservies étaient tout simplement trop surchargées de travail, épuisées et vulnérables aux maladies pour mettre au monde des enfants en bonne santé. Les barons du sucre ont engrangé des profits si importants qu'ils ont maintenu ce système agricole en achetant continuellement de nouveaux esclaves, principalement des jeunes hommes, pour remplacer ceux qui mouraient. Cette dynamique a créé d'importants déséquilibres démographiques dans la population esclave des plantations de Louisiane : il y avait relativement peu d'enfants et plus des deux tiers des personnes asservies étaient des hommes.

Votre guide vous racontera certainement l'histoire d'Edouard. Né esclave, il devient sucrier après avoir perdu un pouce lors de sa première affectation comme tailleur de pierre. Lorsque l'armée de l'Union prend le contrôle de la région en 1862, il rejoint une unité afro-américaine, laissant sa femme derrière lui pour prendre part au siège de Port Hudson, tenu par les Confédérés.

Les explosions d'obus le rendent presque complètement sourd. Il perd ses dents à force de déchirer les cartouches en papier qui contiennent la poudre. Après la guerre, il revient à la plantation pour retrouver sa femme, meurtri mais libre, et y vécut jusqu'en 1908.

Sa demande de pension à l'armée fut l'occasion pour lui de raconter toute son histoire, ses faits de guerre comme ses conditions de vie à la plantation, et constitue un récit détaillé et effrayant de sa vie d'esclave et de soldat.

Après votre visite et le retour au Visitor Center et sa boutique, n'hésitez pas à pousser la porte du petit musée installé tout près : From the Big House to the Quarters : Slavery on Laura Plantation.

Le musée, consacré à l'histoire des esclaves de Laura Plantation, abrite de nombreux témoignages, objets et documents d'époque. On y raconte les histoires personnelles passionnantes, souvent bouleversantes, des hommes, des femmes et des enfants qui ont travaillé de force dans la plantation au 19ème siècle. Conçues autour de différents thèmes reflétant les relations complexes qui s'exerçaient dans la plantation, notamment les rapports complexes entre les esclaves et leurs propriétaires. Les questions de religion, de santé, de travail, mais aussi la guerre civile, sont traitées et analysées grâce à une importante collection de documents et de photographies rares qui mettent en lumière les noms et les visages de ces esclaves, acteurs trop longtemps oubliés.

Photos

Hébergements

Hôtels

Hôtels situés à La Nouvelle-Orléans sur :

N'oubliez pas de consulter les avis des membres de RoadTrippin.fr pour choisir le bon hôtel !

Campings

Consultez la base de données de RoadTrippin.fr pour trouver un camping près de Laura Plantation.

Météo

Altitude moyenne : 6 mètres

| Donnée | Année | Janv. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température moyenne (°C) | 21 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27 | 22 | 17 | 14 |

| Nombre de jours avec T° max > 32°C | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 |

| Nombre de jours avec T° min < 0°C | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Nombre de jours avec pluie | 119 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 16 | 14 | 11 | 6 | 8 | 10 |

Cartes

Carte interactive de Laura Plantation

Liens

Aux alentours

La superbe ville de La Nouvelle-Orléans se trouve à une cinquantaine de miles à l'Est de Laura Plantation.

Les anciennes plantations sont nombreuses le long du Mississippi, et certaines sont aussi ouvertes à la visite, comme Houmas Plantation ou la célèbre Oak Alley Plantation.

Par dommm063

Mis à jour le 30 novembre 2025